Zürcher Kindheit.

1950, 4-, 5jährig, ist das Kind aus dem tiefen Thurgau angekommen in Zürich, mit einer alleinerziehenden Mutter, die als Fotografin eine Stelle fand, und einer 1jährigen Schwester.

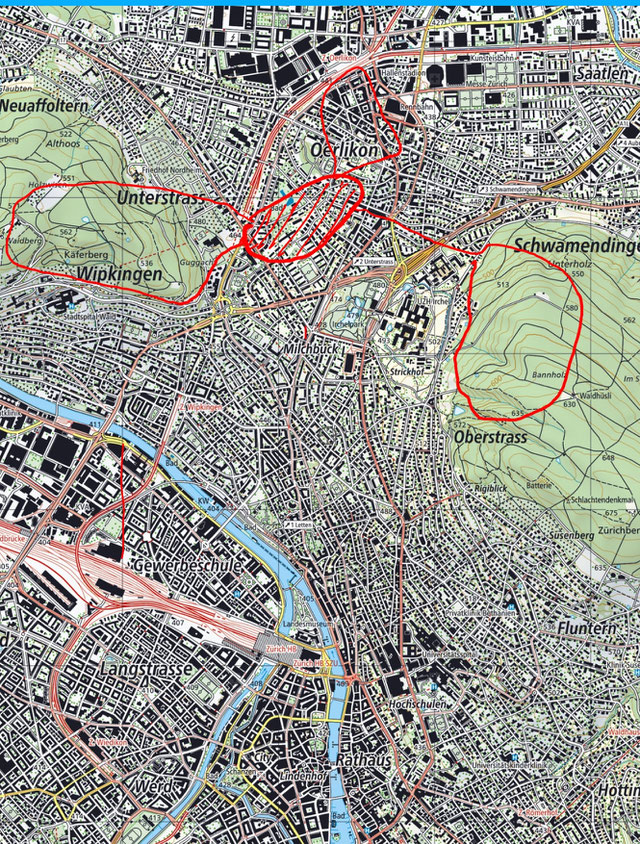

Der unmittelbare Lebensbereich des 4- bis 12jährigen: ob Oerlikon in der Senke zwischen den Wäldern:

Bilder zum Vergrössern anklicken.

Die Mutter war berufstätig, die kleine Schwester brachte sie täglich in die Krippe in Wipkingen, das grössere Schlüssel-Kind besuchte Schule und Tageshort in der Nähe. Für das Kind war das eine sehr gute Zeit: vaterlos, war es sein eigener Chef. Das sollte sich im Alter von 10 ändern. Nicht zur Freude des Kindes. Hier Einzelheiten zu seinem unmittelbaren Ausgangsrayon.

Das Kind hatte Glück. Aus einem rückständigen Thurgauer Kaff (Amriswil) kam es in die fortschrittliche Stadt Zürich. Wo anders hätte seine früh verwitwete Mutter, sie war grad mal knapp 24, weder Arbeit noch eine Wohnung und tagsüber günstige Plätze - Krippe und Hort - für ihre Kinder gefunden, ja es bestand die Gefahr, dass ihr die Kinder weggenommen würden - die halbe Verwandtschaft lauerte drauf. Sie zog es durch.

Als ich neulich, mehr als 60 Jahre später, vom Käferberg über den Friedhof Nordheim und den "fallenden Brunnenhof" kommend schliesslich beim Allenmoos durch die immer noch fast vollständig erhaltenen Kulissen meiner Kindheit flanierte, erschloss sich mir erneut, dass ich meine stabile halblinks-liberal-urbane Grundhaltung der frühen Prägung durch dieses Zürcher Kleinbürger-Ambiente verdanke.

Die Wohnung.

Das Haus, in dem wir von 1950 bis ca. 1959 wohnten, Ecke Hofwiesenstrasse-Allenmoosstrasse - links unten in der untersten Wohnung im Parterre, mit dem Balkon sozusagen direkt auf die Strasse. Dem etwas träumerischen Kind fiel damals die Enge seines Milieus nicht auf.

Die schmutzigen Fassaden der Wohnblöcke von damals haben mich dann allerdings etwas erschreckt.

Das Schulhaus.

Mein Primarschulhaus mit Kindergarten, das Schulhaus Allenmoos, erstrahlte dagegen in voller Schönheit und Eleganz.

Das Gebäude hat drei Ebenen: zuunterst der Kindergarten, dann die 1. bis 3. Klassen (unterer Pausenplatz, hier im Bild) und 4. bis 6. Klassen (oberer Pausenplatz, weiter oben).

Überaus störend sind freilich die Parkplätze für Autos auf dem unteren Pausenplatz! Wie konnte sich diese Lehrerschaft zu einer solchen Verschandelung hinreissen lassen! Wie konnten die Behörden, Schulamt und Polizei, dem zustimmen!

Ein Segen für die Seele des Kindes war die übersichtliche Aufteilung des gerade mal zweistöckigen Schulhauses Allenmoos. Da sah es in der Stadt manchmal ganz andere, autoritär seelenerdrückende, massive Schulgebäude und war froh, hier zunächst in den Kindergarten und dann zur Schule gehen zu dürfen.

Der Hort.

Erstaunlich war's schon, den Hort von damals im selben Gebäude in der selben Funktion wiederzufinden - nun erweitert um einen Sprachheilkindergarten und mit verändertem Umschwung.

Die Stadt.

Als es mich 1949 als Vierjährigen nach Zürich an die Hofwiesenstrasse verschlug, weideten im freien Feld nebenan noch die Kühe, und ich erinnere mich, dort beim Rübenputzen geholfen zu haben. Der „Fallende Brunnenhof“, so hiess das Bauerngut an der Kreuzung Hofwiesenstrasse/Wehntalerstrasse, wurde dann bald zu einem Restaurant, im nahen, recht ansehnlichen Feld entstanden zwei- und dreigeschossige Wohnblöcke, dazu kam entlang der Wehntaler- und Hofwiesenstrasse eine Überbauung mit Wohnungen, Geschäften, Büros und Praxen.

Das Tram, das waren damals noch jene bimmelnd durch die Strassen ruckelnden Gehäuse, deren offenen Ein- und Ausgänge nicht mit Türen, sondern mit Gestängen gesichert waren, weit entfernt von den sanft rollenden Bänderschlangen, die heutzutage als langgezogene Innenräume durch die Stadt gleiten. Unterwegs im Tram, aber dann auch auf der Strasse und schliesslich im Tea Room mit Mutter und Schwester oder im Freibad gehörte schon das Kind ganz selbstverständlich zur Stadtbevölkerung. Ob Erwachsener oder Kind, ob reich oder arm, ob schön oder hässlich, aufs Tram warten alle gleich lang, und vor allem: Keiner bedrängt den andern mit persönlicher Neugierde, beäugt wird höchstens die Erscheinung, die Person interessiert nicht weiter. In der Stadt, mit dieser Gewissheit wuchs ich auf, ist jede und jeder eine Abwandlung des einen Wesens: der Städterin, des Städters.

So prägte im Kind die alle Verschiedenheiten in sich aufnehmende und neutralisierende Stadt dessen Vorstellungen vom Zusammenleben in der Gesellschaft. Die Orte in der Ostschweiz, in die ich in die Ferien geschickt wurde, schienen mir da kaum grösser als ein Stadtquartier, bewohnt von knorrigen, hölzernen, behäbigen Zeitgenossen, naturbelassen sozusagen mit ihren Süchten, Lastern und Nöten, mit ihren kleinen Freuden und engstirnigen Meinungen, die sie immer wieder und zum Teil ganz wild gegen einander aufbrachten. Es war halb Stadt, halb Land, was das Stadtkind da antraf, das Ländliche noch halb lebendig von früher und doch schon am Zerbrechen, es ging vorwärts in eine noch unbekannte Zukunft, und gerade deshalb blieb vieles tief im Innern verstockt - ganz anders als im fliessenden Leben der Stadt, in dem die Jungenkinderseele leichter Dinge mitfloss. So individuell dieses Seelenleben auch daher kam, es wurde durchwirkt vom Stadtleben, seinem Grundstoff, auf dem es dann seine eigenen, etwas zufälligen und willkürlichen Muster bildete.